AIは人間の思考を理解できるのか?シンボルグラウンディング問題とは!?

感情に左右される「ファスト思考」と論理的な「スロー思考」の関係、AIの限界と人間の強み、そして「面白さ」を判断基準に仕事を変える! 意思決定の精度を高め、AI時代を生き抜くためのヒントが満載!

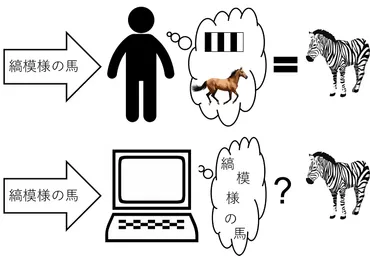

💡 AIは人間の思考を理解する上で、シンボルグラウンディングという問題に直面している。

💡 シンボルグラウンディングとは、人間が持つ抽象的な概念やシンボルが、現実世界とのつながりを持つようになる仕組みを解明する問題である。

💡 AIは人間の経験や感覚に基づいた知識を理解することができないため、人間の思考を完全に理解することは難しい。

それでは、AIが人間の思考をどのように理解しているのかについて、詳しく解説していきます。

感情と意思決定

意思決定は感情と理性、どちらが支配的?

無意識の感情が強い

人間の思考には速い思考と遅い思考があり、それぞれ特徴や利点、欠点があるという興味深い内容でした。

✅ この記事は、人間の脳には速い思考(システム1)と遅い思考(システム2)が存在し、速い思考は直感や経験に基づいた判断を下す一方で、遅い思考は集中力が必要で、より論理的な判断を下すことを説明しています。

✅ 速い思考は、日常生活を快適に送るためには欠かせない一方で、安易な結論に飛びつきやすく、フレーミング効果、アンカリング効果、文化的バイアスなどの認知の罠を引き起こす可能性があることを述べています。

✅ これらの罠に陥らないためには、遅い思考を働かせ、情報を吟味し、多様な視点から物事を考えることが重要であると結論付けています。

さらに読む ⇒データで越境者に寄り添うメディア データのじかん出典/画像元: https://data.wingarc.com/fast-and-slow-19160なるほど、人間の思考は感情と論理のバランスによって成り立っているんですね。

私たちは多くの意思決定において、無意識に感情で判断している。

本書では、これを「ファスト思考」と呼び、熟慮する「スロー思考」と対比する。

ファスト思考を完全に排除することは不可能だが、自分の判断を客観視し、疑うことで、スロー思考を働かせ、意思決定の精度を高めることが重要となる。

確かに、日常的に無意識に感情で判断している場面は多いですね。自分自身を客観的に見れるように意識して、スロー思考を働かせたいと思いました。

AIと人間の思考

AIは膨大な知識を学習できるけど、どんな場面で使うか決められないって本当?

まだ解決されてないよ

AIが人間の思考を理解できるのかという問いは、まさに現代社会における重要なテーマですね。

✅ シンボルグラウンディング問題は、人間が持つ抽象的な概念やシンボル(言葉や記号)が、現実世界とのつながりを持つようになる仕組みを解明する問題です。

✅ 例えば、「犬」というシンボルに対して、実際に犬を見た経験や犬に関する知識、犬の画像や音声などを結びつけることで、そのシンボルが意味を持つようになります。

✅ この問題は、AIや認知科学、哲学など様々な分野で研究されており、特に身体性(身体的な経験や感覚)がシンボルグラウンディングに重要な役割を果たすという考え方が注目されています。

さらに読む ⇒Ledge.ai | AIトレンドの鉱脈出典/画像元: https://ledge.ai/articles/symbol_grounding_problemAIが人間の抽象的な概念を理解するには、身体的経験や感覚を結びつけることが重要なんですね。

AIは膨大な知識を学習できるが、「知識をいつ、どこで使うか」という「フレーム問題」は解決されていない。

認知科学では「記号接地」という概念が重要で、身体的な感覚と結びついた知識は、より理解しやすく活用しやすい。

人間は過去経験から、一見関係ない知識を結びつけ、問題解決に役立てることができる。

AIは今のところ「記号接地」ができておらず、人間のような柔軟な思考は難しい。

AIを活用する際は、人間の能力とAIの能力を理解し、それぞれの特性を活かすことが重要となる。

AIは学習能力が高いですが、人間の思考を理解するには、まだ多くの課題があると感じました。人間とAIの能力を理解して、それぞれを活かす使い方が重要ですね。

SNSにおける低浮上

低浮上ってどういう意味?

SNSの活動頻度が減ること

SNSでの低浮上は、現代社会において誰もが経験する可能性のある現象ですね。

✅ この記事は「低浮上」の意味や使い方、語源、類義語、対義語、理由などを詳しく解説しています。

✅ 具体的には、SNSでの閲覧や投稿頻度が減ること、返信が遅くなることなどを指し、LINE、インスタグラム、Twitterなどでの低浮上の具体的な状況について説明しています。

✅ また、低浮上の原因として、仕事や勉強の忙しさ、SNS疲れ、体調不良などを挙げ、低浮上になる際に周囲に伝えるための具体的な方法も紹介しています。

さらに読む ⇒スッキリ – 言葉のギモンを解決するサイト出典/画像元: https://gimon-sukkiri.jp/teihuzyouu/低浮上は、SNS疲れや体調不良などの様々な原因が考えられます。

周囲に伝えることで誤解を防げるのは良いですね。

低浮上は、SNSの閲覧頻度や投稿頻度が低くなることを意味するネット用語です。

ネットに顔を出すことを浮上に例え、その頻度が減ることを低浮上と表現します。

低浮上の理由は、日常生活の変化、SNS疲れ、体調不良、精神的な落ち込みなどさまざまです。

そのため、事前にプロフィール欄や投稿で低浮上することを知らせる人もいます。

低浮上という言葉は、ネット上での活動が減ることを周囲に知らせることで、誤解やトラブルを防ぐ目的で生まれたと考えられます。

仕事でインターネットを利用する上で、SNSの低浮上は、コミュニケーションにおいて考慮すべき点だと感じました。

仕事の面白さを基準に

仕事で迷ったら何で決める?

面白さで決める!

仕事において、面白さを基準に考えることは、創造性を生み出す上で非常に重要だと感じます。

公開日:2021/01/28

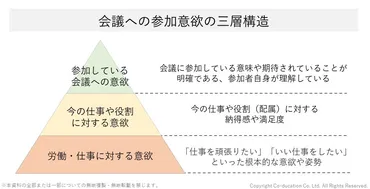

✅ 会議が活発にならない原因は、参加者の会議への意欲と会議の技術の2つの要素が関係している。

✅ 会議への意欲は、仕事への意欲、今の仕事や役割への意欲、会議への意欲の3つのレベルがあり、会議の活発化には、それぞれのレベルを満たすことが重要となる。

✅ 会議の技術としては、議論の内容を可視化したり、適切なフレームワークを用いたり、意見を出すことと議論することを明確に分けることが挙げられる。また、過去の否定的な経験によって会議への心理的なハードルを感じている参加者に対しては、意見を尊重し、安心して発言できる雰囲気作りが大切である。

さらに読む ⇒株式会社Co-ducation出典/画像元: http://co-ducation.com/management061/会議や議論が膠着状態になった際に、『面白い』という視点を取り入れることは、新たな発想を生み出す良い方法ですね。

仕事や研究において、選択肢に迷った際に『面白さ』を判断基準に加えることの重要性を説いています。

著者は自身の経験から、難しい顔をしてデータや資料ばかり見ているよりも、面白さを基準に選ぶことで、議論が活発化し、仕事への意欲や高揚感が高まることを実例を交えて説明しています。

会議や議論が膠着状態になった際に、『どれがいちばん面白いと思いますか?』と投げかけることで、新たな視点やアイデアが生まれ、より良い結果が得られる可能性を示唆しています。

面白さを基準にすることで、会議が活発化し、仕事への意欲が高まるというのは、納得できる考え方ですね。

インターンシップの意義

就活生にとってインターンは必須?

もはや常識

インターンシップは、学生にとって貴重な経験になる一方で、ブラックインターンという問題も存在するんですね。

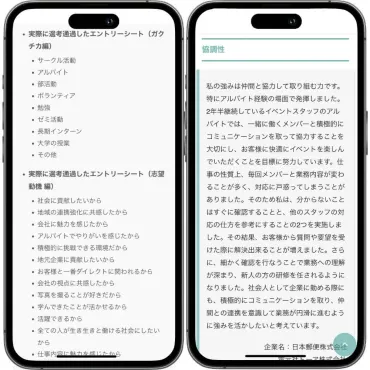

✅ この記事はガクチカでインターンシップをアピールする際の書き方について解説している。

✅ 具体的な例文やアピールポイント、注意点などを挙げながら、インターン経験を効果的に伝えられるように説明している。

✅ さらに、内定者レベルのES作成方法や、内定者のESを見れる無料サービスの紹介も含まれており、就活生がガクチカ作成に役立つ情報が満載である。

さらに読む ⇒就活の教科書 | 新卒大学生向け就職活動サイト|25卒/24卒の内定者と運営する、新しい就活情報サイト出典/画像元: https://reashu.com/gakuchika-internship/インターンシップを通して、職場環境や社内の雰囲気を感じ取るのは重要ですね。

近年、低賃金で学生を長時間働かせるブラックインターンが問題になっている。

これはタダ働きさせるブラックバイトと類似しており、ブラック企業の横行を懸念させる。

しかし、多くの企業は真面目にインターンを受け入れており、就活生にとってインターンはもはや常識となっている。

就活に有利になるガクチカとして活用されることも多いが、短時間のインターンでは会社の実際の仕事を知ることは難しい。

重要なのは、仕事の内容ではなく、職場の人間関係である。

インターンを通して社内の雰囲気を感じ取り、将来の職場環境を想像することが重要である。

インターンシップは、就職活動に有利になる側面もありますが、ブラックインターンには注意する必要があると感じました。

AIは人間の思考を完全に理解することは難しいですが、人間とAIの能力を理解し、それぞれを活かすことで、より良い未来を創造できるかもしれません。

💡 AIは人間の思考を理解する上で、シンボルグラウンディングという問題に直面している。

💡 人間の思考は感情と論理のバランスによって成り立っており、速い思考と遅い思考が存在する。

💡 AIは、人間の経験や感覚に基づいた知識を理解することができないため、人間の思考を完全に理解することは難しい。