生成AIと著作権侵害?イラスト炎上から法的論点、対策まで徹底解説生成AIの著作権侵害、見過ごせない問題とは!!

生成AIの普及で著作権侵害が急増中!AI利用のリスクと対策を徹底解説。類似性、創作性、使用目的が侵害判断の鍵。高額賠償のリスクを回避するため、学習データの確認、弁護士相談、商用利用時の権利処理が重要!オリジナル作品で著作権を守り、AIを安全に活用しよう。

💡 生成AIの普及に伴い、著作権侵害のリスクが深刻化しており、企業も個人も対策が必要。

💡 著作権侵害は開発・学習段階と生成段階で発生し、類似性と依拠性が判断基準となる。

💡 生成AIの商用利用では、著作権侵害による損害賠償請求や販売差し止めのリスクがある。

それでは、生成AIと著作権侵害の問題について、詳しく見ていきましょう。

生成AIと著作権侵害:リスクと現状

生成AI利用の著作権リスク、何が問題?

著作物の無断利用による侵害が深刻化。

生成AIの進化は目覚ましいですが、著作権の問題は避けて通れませんね。

✅ AIイラストレーター「mimic」は、イラストレーターが自身の作品を学習させ、他者のイラストを生成できる機能が問題となり炎上しました。

✅ 運営側は、著作権侵害の可能性やイラストレーターの意図しない利用を懸念し、サービスを停止しました。

✅ 記事では、炎上の経緯やサービス停止に至るまでの裏側について、イラストレーターへのインタビューを通して伝えています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://premium.kai-you.net/article/574AIが他者の作品を学習し、それを基に生成するというのは、著作権の問題と密接に関わってきますね。

生成AIの普及は急速に進んでいますが、それに伴い著作権侵害の問題が深刻化しています。

企業も個人も、AIを活用する上で著作権のリスクを認識し、適切な対策を講じる必要があります。

テキスト生成AIでは、学習データとして利用された既存著作物の無断利用による類似文章の生成が問題となり、画像・イラスト、動画、音声生成AIにおいても同様の問題が指摘されています。

特に、StableDiffusionやMidjourneyなどの生成AIサービスが普及したことで、AIイラストにおける著作権侵害による賠償請求が急増しています。

うーん、mimic炎上の件は他人事じゃないな。AIイラストって便利だけど、著作権侵害のリスクを考えると、気軽に利用できないよね。

著作権侵害の法的論点と判断基準

AI著作権侵害、判断基準は?類似性・創作性?

類似性、創作性、使用目的が重要です。

著作権侵害の法的論点は、非常に複雑で難しいですね。

公開日:2024/12/19

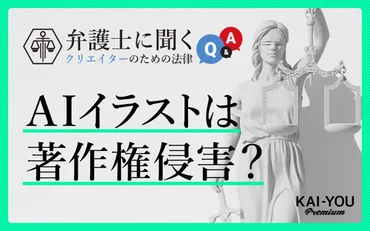

✅ 生成AIの普及に伴い、著作権侵害のリスクが問題となっており、文化庁の指針に基づき、類似性と依拠性の両方が認められる場合に著作権侵害と判断される。

✅ 著作権侵害が起こるケースとして、開発・学習段階と生成段階があり、AI利用者が著作権侵害の責任を負う。また、生成AIの生成物も著作権保護の対象となる可能性がある。

✅ 著作権侵害を避けるために、生成内容のチェック、文化庁の指針確認、使用権のない画像の利用停止、生成AIサービス提供者の対策が必要となる。

さらに読む ⇒開発、製品活用の支援コンシェルジュ出典/画像元: https://ai-market.jp/howto/copyright-generative-ai/文化庁の指針や特許庁の指針など、参考にすべき情報がたくさんあるんですね。

著作権侵害に関する法的論点としては、著作権法第30条の4の適用、AI開発・学習段階でのインプット、AI生成・利用段階でのアウトプット、生成物と原著作物の類似性・依拠性の判断基準、生成物の著作物性の判断基準が挙げられます。

特許庁の指針に基づき、類似性、創作性、使用目的を考慮した上で権利侵害の有無が判断されます。

既存作品との類似性、創作性、使用目的が著作権侵害の判断において重要視され、AIが既存のキャラクターや特定のイラストレーターの画風を模倣した場合も、著作権侵害となる可能性があります。

海外では、OpenAIが作家の著作物を無断利用した訴訟や、カナダのニュース出版社がChatGPTの訓練データとして自社コンテンツが無断利用されたとして提訴した事例など、著作権侵害に関する判例も注目されています。

えー、類似性とか依拠性とか、難しそう…。でも、AIが特定のイラストレーターの絵柄を真似したらアウトってのは、なんとなくわかるかも。

著作権侵害の具体例と法的責任

著作権侵害で賠償額はいくらになる可能性がある?

場合によっては500万円を超えることも。

著作権侵害の具体例、とても分かりやすいですね。

公開日:2016/07/01

✅ アマナイメージズの著作権侵害訴訟の判例を紹介。無断で有料写真を使用した被告に対し、著作権侵害が認められ、アマナ側が勝訴した。

✅ Google画像検索などで入手した画像でも、ライセンス情報の確認は使用者の義務であり、知らなかったでは済まされない。ライセンスが不明な場合は利用を控えるべきである。

✅ フリー素材であっても、権利関係が不明な写真の使用は著作権侵害の可能性がある。警告を受けて削除しただけでは責任を免れないと裁判所は判示している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://kaori-creative.com/amana-copyright-caseアマナイメージズの例は、著作権侵害の恐ろしさを改めて認識させられます。

著作権侵害のパターンとしては、既存作品の模倣、キャラクターの無断使用などが挙げられます。

私的使用であっても、他者の著作物を無断で公開したり、商業的に利用することは著作権侵害にあたります。

商用利用においては厳格な権利処理が必要であり、広告、商品化、Web掲載などの利用形態ごとにライセンス確認や二次利用権の確認が必要となります。

もし著作権侵害が起きた場合、差止請求、損害賠償請求、名誉回復措置、刑事告訴など、様々な法的責任を負う可能性があります。

賠償請求額は高額になる場合もあり、東京地裁判例では約500万円の事例も存在します。

フリー素材だからって安心できないってことですね。商用利用するなら、きちんとライセンスを確認しないと、思わぬ損害賠償を請求される可能性があるってことか。

著作権侵害を回避するための対策

AI著作権侵害を防ぐ秘訣は?

学習データと利用規約の確認、オリジナル作品制作。

著作権侵害を回避するための対策は、重要ですね。

✅ 生成AIが他者の著作物を学習し、類似した作品を生成することで著作権侵害のリスクが生じる。特に商用利用の場合は、訴訟リスクが高まるため注意が必要。

✅ 日本では、AIの進化に伴い著作権法改正の議論が進んでおり、学習データの取り扱いと生成物の権利に関するルール整備が検討されている。

✅ 生成AIを利用する際は、生成物が他者の著作物に似ていないか確認し、学習データの著作権にも注意を払う必要がある。

さらに読む ⇒合同会社出典/画像元: https://joint-idea.co.jp/blog/generative-ai-copyright-infringement-case/AIの学習データや利用規約の確認は、必須ですね。

弁護士への相談も検討してみる必要がありそうです。

著作権侵害を未然に防ぐためには、AIの学習データや利用規約の確認が不可欠です。

AI利用者は、弁護士への事前相談による法的リスクの評価、利用規約によるルール整備、AI事業者ガイドラインの整備、AI開発事業者向けのチェックリストの活用などを積極的に行うべきです。

また、オリジナル作品の創造、公開・商業利用の制限、著作権の確認が重要です。

AIを活用する際は、他者の著作物を模倣せず、自身のオリジナルな作品を制作し、著作権を尊重しながら創作活動を楽しむことが推奨されます。

AIの進化はすごいけど、著作権問題は避けて通れないんだな。AIの利用規約とか、ちゃんと読まなきゃ。

商用利用における注意点とリスク管理

AI生成物の商用利用、何が一番のリスク?

高額賠償や販売停止のリスク!

商用利用における注意点は重要ですね。

公開日:2024/03/29

✅ ChatGPTは商用利用可能だが、出力内容が既存の著作物と類似・酷似している場合は著作権侵害の可能性があるため注意が必要。

✅ ChatGPTに入力する情報(プロンプト)や、出力されたコンテンツだけでなく、学習データにも著作権が存在する場合があるため、利用者は注意を払う必要がある。

✅ 生成された文章が既存の文章と類似していないか確認する、コピーコンテンツチェックを行うなど、著作権侵害のリスクを避けるための対策が必要。

さらに読む ⇒製品・サービスの比較・検索・資料請求メディア出典/画像元: https://aismiley.co.jp/ai_news/chatgpt-risk-and-point/商用利用する際は、本当に注意が必要ですね。

事前の調査と、何かあった時の対応策をしっかり準備しておかなければなりませんね。

商用利用においては、高額な損害賠償請求や販売差し止め、削除要請などのリスクがあり、特に注意が必要です。

AI生成物の商用利用を検討する際は、事前に権利関係を十分に確認し、必要な許諾を得ることが不可欠です。

また、トラブルが発生した場合に備え、適切な対応策を準備しておくことも重要です。

AIを利用する際は、著作権侵害のリスクを理解し、弁護士への相談も活用しながら、慎重に進めることが求められます。

ChatGPTって商用利用できるんだ!でも、著作権侵害のリスクがあるなら、ちょっと怖いな。プロンプトとか、学習データにも注意が必要なのか。

生成AIの利用は便利ですが、著作権の問題は避けて通れません。

リスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

💡 生成AI利用における著作権侵害のリスクと、その対策について解説しました。

💡 著作権侵害を避けるために、AIの学習データや利用規約の確認が重要です。

💡 商用利用では、高額な損害賠償請求のリスクがあるため、慎重な対応が必要です。