生成AIと著作権問題:進化とリスク?生成AIの著作権リスクとは!?

生成AIの光と影。著作権侵害、倫理的課題、そして声優への影響...。ビジネス利用のリスクと対策を徹底解説!AIリテラシー向上、ガイドライン遵守が鍵。法的リスクと対策、最新情報も網羅。生成AIを安全に活用するための羅針盤!

💡 生成AI技術の進化により、誰でも簡単にコンテンツ作成が可能になりました。

💡 生成AIの利用には、著作権侵害や倫理的課題といったリスクが伴います。

💡 企業や個人は、AIリテラシーを高め、対策を講じる必要があります。

それでは、生成AIの進化と著作権リスクについて、詳しく見ていきましょう。

生成AIの進化と著作権リスク

生成AIの著作権リスク、企業はどう対策すべき?

法的リスク回避のため、著作権チェックを徹底。

生成AIは、著作権侵害のリスクを伴い、企業は対策を講じる必要があります。

公開日:2024/02/29

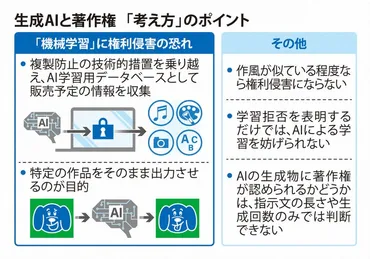

✅ 生成AIの機械学習に著作権者の許諾は原則不要としながらも、権利侵害の具体例を示し、野放図な利用をけん制している。

✅ 生成AIの利用により誰でも簡単に作品を生成できるようになった一方、著作権侵害や社会的責任を問われるリスクがある。

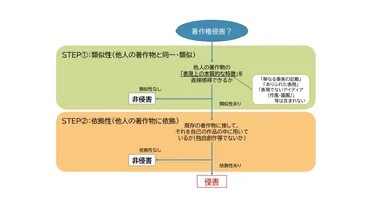

✅ 著作権侵害の判断基準は、AI利用の場合も従来と変わらず、既存の著作物に似ていて、その著作物を基にしていると認められれば権利侵害となる。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240229/k00/00m/040/271000cAI技術の進歩は目覚ましいですが、著作権侵害のリスクは無視できません。

関連する訴訟も増えており、企業も個人も、生成AIの利用における著作権への意識を高める必要がありそうですね。

生成AI技術の進化は、ビジネスに大きな可能性をもたらす一方で、著作権、倫理、プライバシーといった課題も浮上しています。

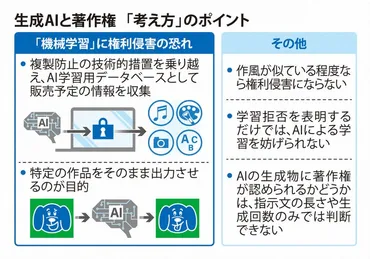

特に著作権侵害のリスクは顕著であり、AIが既存の著作物を学習データとして使用することから、生成物が既存作品に酷似する可能性があり、訴訟事例も多数報告されています。

例えば、OpenAI、StabilityAI、Suno、Udioなどが訴訟の対象となっており、企業はAI開発元が著作権を侵害していると知らずに生成AIでコンテンツを作成した場合、そのコンテンツを作成した企業・個人も著作権を侵害することになるリスクがあります。

生成AIの著作権問題は、まさに今の時代の大きな課題ですよね。企業が知らずに著作権侵害をしてしまうリスクがあるというのも、怖いですね。

著作権侵害に対する具体的な対策

生成AI、企業はどう対策? 著作権侵害を避けるには?

生成AI活用、チェック、ルール作り、情報収集が重要。

著作権侵害を避けるための具体的な対策について解説します。

✅ 生成AIで作られたコンテンツは、依拠性と類似性に基づいて著作権侵害となる可能性があり、特に事業者はAIリテラシーを高める必要がある。

✅ 著作権侵害を避けるためには、使用するAIの学習データの把握、専門家チェック、著作権侵害の心配がないツールの利用、利用者のAIリテラシー向上が重要である。

✅ 依拠性とは既存著作物を認識して利用すること、類似性とは表現の類似を指し、これらが認められると著作権侵害と判断される可能性がある。

さらに読む ⇒株式会社|の情報インフラを構築し、日本の推進を加速出典/画像元: https://shift-ai.co.jp/blog/4246/AIを利用する上での著作権侵害対策は多岐にわたりますね。

特に、AIリテラシーの向上は重要だと感じました。

企業としても、しっかりとした対策を講じる必要があると感じます。

著作権侵害のリスクを軽減するために、企業はいくつかの対策を講じる必要があります。

まず、著作権侵害のリスクのない生成AIの利用が重要です。

また、人間によるチェックや専門家によるチェックを実施し、社内ルールやマニュアルを作成して、社員のAIリテラシーを向上させることも不可欠です。

SHIFTAIが開催する無料セミナーなどを活用し、積極的に情報収集することも有効です。

著作権法では、AI学習段階での著作権侵害の可能性は低いとされていますが、生成物の利用段階では、特定のキャラクターを想起させる画像生成は、著作権者の権利を侵害する可能性があり、違法と判断される可能性があります。

小宮自由氏の講演でも、ルールを守れば生成画像の作成は問題ないとされています。

AIリテラシー、大事だよね!なんか難しそうだけど、セミナーとか積極的に参加して勉強しなきゃ!

AIが抱える倫理的課題と対策

AI倫理はどう守る?データ透明化&多様性って?

透明性、多様性、ガイドライン整備が重要!

生成AIが抱える倫理的課題と対策について解説します。

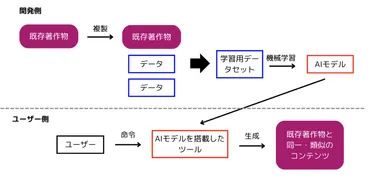

✅ 日立製作所研究開発グループのウェビナーシリーズ「協創の森ウェビナー」で、EUが提出したAI規制法案「AI Act」について議論し、世界のAI規制の動き、法案の内容、企業への影響を考察。

✅ EUのAI Actは、AIのリスクを4段階に分類し、それぞれ異なる法的要件を設けている。EU域外で開発されたAIも対象となり、違反した場合は高額な罰金が科せられる。

✅ AI Actは今後欧州議会での審議を経て、24ヶ月後に規制が適用開始される予定であり、企業は法規制への対応とリスク・チャンスへの対応が必要となる。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://linkingsociety.hitachi.co.jp/_ct/17489204倫理的課題は、著作権問題以上に多岐にわたりますね。

偏見や差別、プライバシー侵害は、解決が難しい問題です。

AI倫理ガイドラインなど、具体的な指標が必要になりそうです。

生成AIが生み出す倫理的課題は、著作権問題に留まりません。

偏見・差別、プライバシー侵害といった問題も同時に考慮する必要があります。

これらに対処するためには、学習データの透明性を確保し、データ収集時には必ず同意を得ることが重要です。

また、多様なデータセットを活用し、公平性の高いアルゴリズムを開発することで、偏見や差別を排除する必要があります。

プライバシー侵害への対策として、データ利用の適正性を監視し、規制・ガイドラインを整備する必要があります。

AI倫理ガイドラインは、AI技術の開発・運用における倫理的行動を促進するための指針であり、EUのAI法案や日本のAI社会原則がその例として挙げられます。

AIの倫理的な問題は他人事じゃないですよね。仕事でもAIを使う機会が増えるので、きちんと理解しておかないと。

生成AIと声優の職業への影響

生成AIは声優の仕事をどう変える?未来への対策は?

効率化と脅威、権利保護が重要。

生成AIと声優の職業への影響について解説します。

公開日:2024/11/27

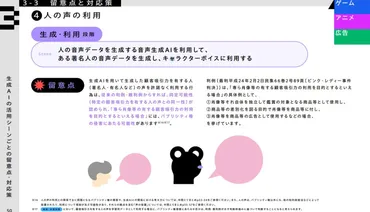

✅ 生成AIによる声の再現技術の進化により、声優の仕事への影響が懸念されており、日本俳優連合など3団体は、生成AI音声のアニメや吹替での使用禁止、本人の許諾、AI生成物の明記を求めています。

✅ 声優の声の利用にはパブリシティ権が適用され、著名人の声を無断でAIに利用すると権利侵害となる可能性があり、経済産業省のガイドブックでは、利用を避けるか、事前に許可を得るか、特定できないように再作成するなどの対策が示されています。

✅ 海外では、俳優が生成音声の使用を認める事例もあり、生成AI技術の利用に対する法解釈と、声優の権利保護についての議論が活発化しています。

さらに読む ⇒モリカトロンラボ|エンタメ×の最新情報を紹介するコミュニティメディア出典/画像元: https://morikatron.ai/2024/11/voice_genai/生成AIが声優の仕事に与える影響は、非常に興味深いですね。

技術の進歩は素晴らしいですが、同時に、声優の権利保護も重要になってきますね。

生成AI技術の進化は、声優の職業にも大きな影響を与えています。

高精度な生成音声の登場は、仕事の効率化につながる一方で、無断利用による声優の仕事を奪う可能性もあります。

これに対し、日本の声優団体は生成AIの適切な使用を求めて活動しています。

具体的には、生成音声のアニメや吹替への使用禁止、本人の許諾取得、AI生成物の明記などを求めています。

声優の声には著作権ではなくパブリシティ権が適用され、著名声優の声は商業的価値があるため、無断利用はパブリシティ権侵害となる可能性があります。

対策としては、声の利用を避ける、許諾を得る、特定されないように再作成することが挙げられます。

海外では、IAPPなどの団体が生成音声に関する人権問題に取り組んでいます。

声優さんの声って、すごく個性があるから、AIで簡単に作れるようになっちゃうのはちょっと寂しい気持ちもあるよね。

生成AIの健全な発展に向けて

生成AIの健全利用に不可欠なこととは?

技術革新と倫理的配慮のバランス!

生成AIの健全な発展に向けて、著作権に関する考え方と対策をご紹介します。

✅ 生成AIの著作権問題について、他者の著作物と類似し、それを参考にしている場合は著作権侵害となるが、学習データに他者のブログが含まれて偶然類似した場合は依拠性がないため著作権侵害とはならないという考え方が示されている。

✅ 生成AIの商用利用について、利用段階では類似性が重要であり、元の画像の商用利用可否に関わらず類似していなければ著作権侵害にならない。開発段階では、学習データとしての著作物の利用が著作権侵害となるかどうかが問題となる。

✅ 著作権法では「情報解析」のような著作物の思想や感情の享受を目的としない利用は例外的に著作権侵害にならないとされており、生成AIの開発における学習データの利用もこれに該当する可能性がある。

さらに読む ⇒弁護士|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト出典/画像元: https://www.ben54.jp/news/596生成AIの健全な発展には、技術と倫理のバランスが不可欠ですね。

企業も個人も、情報収集を怠らず、適切な対策を講じることが重要だと感じました。

生成AIの健全な発展のためには、技術革新と倫理的配慮のバランスが不可欠です。

AI利用者は、不適切コンテンツの作成や悪意ある利用を避け、AIリテラシーを向上させる必要があります。

開発者は情報発信とルール・マナーの啓発に努め、AI事業者ガイドラインを整備し、チェックリストを積極的に活用すべきです。

著作権侵害が起きた場合、差止請求、損害賠償請求、名誉回復措置請求、刑事告訴の可能性があり、刑事責任と民事責任が発生する場合があります。

弁護士への事前相談も、法的リスクを軽減するための有効な手段です。

生成AIの安全な活用に向けて、企業と個人が積極的に情報収集し、適切な対策を講じることが重要です。

AIの進化って、すごいスピードで進んでいるから、常に新しい情報をキャッチアップして、自分たちも対応していかないとね!

本日は、生成AIと著作権問題について解説しました。

技術の進化とともに、倫理的な課題にも目を向けていくことが大切ですね。

💡 生成AIの利用には、著作権侵害や倫理的課題といったリスクが存在します。

💡 企業や個人は、AIリテラシーを高め、適切な対策を講じる必要があります。

💡 生成AIの健全な発展のために、技術革新と倫理的配慮のバランスが重要です。