スマホ依存症から脱却? 現代社会におけるSNSとの向き合い方とは?スマホ依存症の危険性とは!!?

スマホ依存の罠に陥っていませんか?SNS、ゲーム、ネット…便利さの裏で健康・学力低下、人間関係の悪化も。チェックリストや脱却法を公開!デジタルデトックスや生活習慣の見直しで、スマホとの付き合い方を見つめ直し、充実した毎日へ。

💡 スマホ依存は、健康被害や学力低下、人間関係の悪化など、様々な影響を及ぼす

💡 依存のメカニズムを理解し、自己分析と対策を講じることが重要。

💡 SNSとの適切な距離を保ち、より豊かなデジタルライフを送るために。

それでは、まず現代社会におけるスマホ依存の現状について見ていきましょう。

現代社会とスマホ依存の影

スマホ依存の深刻な問題とは?健康や人間関係への影響は?

健康被害、学力低下、人間関係悪化など。

本日は、スマホ依存について深く掘り下げていきます。

依存症のメカニズムや対策について、分かりやすく解説します。

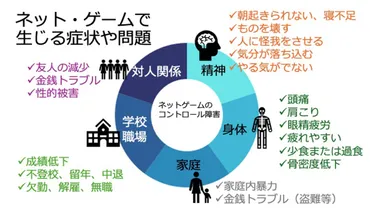

✅ ゲーム行動症は、ゲームのコントロールができず、日常生活に支障をきたす状態で、WHOによって正式に病気として認められており、依存症の脳の仕組みや時間割引効果が関係しています。

✅ 依存症からの脱却には、ゲーム以外のストレス発散方法や趣味を見つけ、自己客観視を促すこと、そして、保護者は叱責ではなく、褒める、感謝する、Iメッセージを使うなどの関わりが重要です。

✅ 早期発見・早期介入が重要であり、学校での問題発生以前に介入することで回復が早まるため、AIを活用した早期発見・支援システムの開発が進められています。

さらに読む ⇒|ハッピーウーマンオンライン出典/画像元: https://happywoman.online/academy/wellness/ata_20240904/ゲーム依存症はWHOによって疾患と認定され、SNS依存も深刻化しています。

早期発見と適切な対応が重要ですね。

現代社会において、スマートフォンは不可欠な存在となりましたが、その利便性の裏側には深刻な問題が潜んでいます。

特に、スマホ依存症は、インターネット依存症のバリエーションとして認識され、多くの人々、特に子供や若者の間で深刻化しています。

場所や時間を選ばずに利用できるスマホは依存を助長しやすく、SNS、ネットショッピング、ゲームなど、様々な形で依存が生まれています。

長時間利用による健康被害(腱鞘炎や肩こりなど)や、学力低下、人間関係の悪化など、その影響は多岐にわたります。

WHOはゲーム依存症を疾患として認定しており、インターネット依存の大部分をゲーム依存が占めていることが示唆されています。

スマホ依存、他人事じゃないっすね。自分もSNS見過ぎて時間溶かすこと多いし、耳が痛いっす…。

依存のメカニズムとリスク

スマホ依存、一体何が問題?学業への影響は?

学習時間減、集中力低下、様々な問題を引き起こす。

依存症は脳のメカニズムと深く関係しているのですね。

特に若者の場合は、回復が難しい傾向があるとのこと。

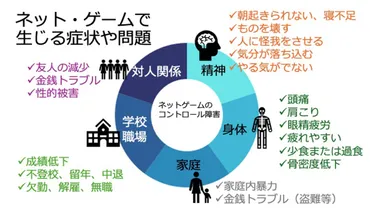

✅ スマホやゲームのしすぎは、脳内でドーパミンが過剰に分泌され、前頭前野の働きを弱めることで、依存症を引き起こす可能性がある。

✅ 依存症になると、一度やめても再発しやすく、子どもの場合は前頭前野の発達が未熟なため、回復が難しい傾向がある。

✅ 依存を防ぐためには、使用時間制限だけでなく、学習用タブレットなどを含めたデバイスの使用環境を見直し、親が管理するなどの対策が必要である。

さらに読む ⇒東京すくすく子育て世代がつながる―東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/hattatsu/89238/依存は生活の質を著しく低下させます。

SNS依存の要因は様々で、多角的な視点での対策が必要だと感じました。

スマホ依存症は、単なる利用時間の問題ではなく、生活に支障をきたすにもかかわらず、利用をコントロールできない状態を指します。

SNS依存は、ストレスや不安感の解消、あるいは単なる興味から始まり、ドーパミンの報酬系、FOMO(欠落恐怖症)、承認欲求と所属欲求など様々な要因が絡み合って依存を深めます。

性別、家庭環境、精神的健康状態、衝動性、身体的コンプレックスなども依存に影響を与える可能性があります。

学業への影響としては、学習時間の減少、集中力の低下、睡眠不足などが挙げられます。

依存は、健康被害、金銭的損失、ネットいじめ、現実でのコミュニケーション能力の低下など、様々な問題を引き起こします。

和歌山県立医科大学の研究チームのチェックリストや、スマホの使用時間と学力の負の相関関係を示す調査結果も、依存のリスクを裏付けています。

えー、SNS依存って、脳みそにも影響あるんだ! 怖い! 私も気をつけよっと。

自己分析と対策

SNS依存を克服!最初のステップは?

自己分析と使用時間の可視化!

自己分析は、依存からの脱却の第一歩ですね。

具体的な事例を参考に、自身のスマホ利用を見直してみましょう。

公開日:2024/12/17

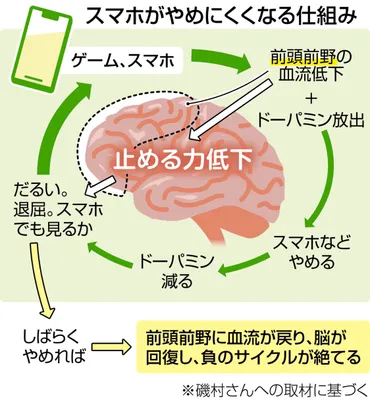

✅ 33歳主婦KEIKOさんのスマホ利用状況を分析し、平均より2時間以上長い1日7時間4分使用していることが判明。特にメルカリの利用と通知回数が多く、睡眠不足や心の疲れに繋がる可能性が示唆された。

✅ KEIKOさんのスマホ利用を減らすために、寝床にスマホを置かない、早朝のスマホ休止設定、メルカリの通知設定の見直し、動画視聴時間の制限を提案。

✅ 記事では、スクリーンタイムの計測方法やデジタルデトックスの実践方法を紹介し、読者にも自身のスマホ利用を見直すよう促している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://digitaldetox.jp/column/smartphone-kakeibo-1/KEIKOさんの事例は参考になりますね。

スクリーンタイムの活用や、通知設定の見直しなど、すぐに実践できそうです。

依存からの脱却には、まず自身の状態を正確に把握することが重要です。

SNSの使用時間、利用状況、感情の変化を自己分析し、依存の傾向を理解することから始めましょう。

次に、スマートフォンの機能(iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「デジタルウェルビーイング」など)を活用して、SNSの使用時間を計測し、可視化します。

これにより、自分がどれだけの時間をSNSに費やしているかを具体的に把握し、利用時間帯を特定できます。

依存傾向がある場合は、信頼できる人に相談したり、専門家のカウンセリングを受けるなど、周りのサポートを得ることが重要です。

一人で解決しようとすると、かえって自己嫌悪に陥りやすいからです。

自己分析、大事ですね。自分もついつい仕事の合間にスマホを見てしまうので、時間管理を見直そうと思いました。

実践的な対策と生活習慣の見直し

SNS依存から脱却!今日からできる具体的な対策は?

時間制限、通知オフ、デジタルデトックス!

本日の記事は、2024年10月30日の情報に基づいています。

最新の情報を取り入れ、対策を講じることが重要です。

✅ ITガジェットに関する記事です。

✅ 日付は2024年10月30日です。

✅ 時間は11:00です。

さらに読む ⇒(マイネオ)コミュニティサイトマイネ王出典/画像元: https://king.mineo.jp/staff_blogs/2738SNSの利用制限や、デジタルデトックスは効果がありそうですね。

他の活動に時間を使うことで、生活が豊かになりそうです。

SNS依存から脱却するためには、具体的な対策と生活習慣の見直しが不可欠です。

SNSの使用時間に制限を設け、自己制御力を高めるために、SNSアプリやサブアカウントの整理、スマホの利用時間管理機能の活用、見すぎているアプリを見えにくくするなどの工夫をしましょう。

SNSからの通知をオフにすることで、頻繁にチェックする誘惑を減らすことも有効です。

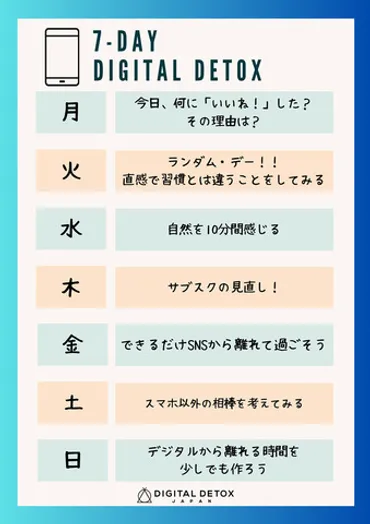

デジタルデトックスを実践し、一定期間SNSから離れることで、自己の内面と向き合い、SNSなしで過ごす自信をつけ、自己制御力を高めることができます。

そして、SNSをチェックする時間を、読書、運動、趣味など、他の有意義な活動に充てることで、より充実した生活を送ることが可能になります。

ワークライフバランスを意識し、自己管理能力を高めることも、学業や仕事での成果向上に繋がります。

SNSからの通知オフは、すぐにでも取り入れられそうですね。自分も試してみようと思います。

SNS断ちの体験と、より豊かなデジタルライフへ

SNS断ちで何が得られる?心身の健康と充実した生活!

自由時間、健康、現実の人間関係。

SNS断ちは、依存から脱却するための強力な手段の一つですね。

体験談を参考に、新たな一歩を踏み出しましょう。

公開日:2021/10/20

✅ 筆者は、スマホが依存するように設計されており、使いすぎると不幸になるという問題意識から、スマホの使用時間を減らすための工夫を紹介しています。

✅ 具体的な工夫として、SNSアプリの削除、WEBブラウザを最後に配置、ドックのWEBブラウザをKindleに入れ替える、ダラダラとスマホを見て良い時間を決める、といった方法を提示しています。

✅ これらの工夫により、スマホの使用時間を減らし、読書など大切なことに時間を使えるようになり、幸福度の向上を目指しています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://menglish.jp/post/cut-smartphone-time/SNS断ちは、自由時間が増え、心身ともに健康になるというメリットがあるのですね。

生活習慣の見直しも大切です。

SNS依存から脱却し、SNS疲れから解放されたいと願う人に向けて、SNS断ちという選択肢も有効です。

SNSをやめることで、自由時間が増え、心身ともに健康になり、現実の人間関係を大切にできるというメリットがあります。

SNS断ちの体験談を参考に、禁断症状を乗り越える方法や、新しい趣味を見つけるなど、生活を充実させるヒントを得ましょう。

SNSの利用時間を減らし、スマホを見る時間を減らすことで、精神的ストレスや肉体的な疲労から解放され、家族との時間も大切にできるようになります。

専門家は、使用時間の記録やオフライン活動の重要性を強調し、バランスの取れた生活を促しています。

ソーシャルメディアの利便性と同時に、依存的な利用による精神的健康への悪影響を理解し、健全なデジタルライフを送ることが重要です。

SNS断ち、ちょっとハードル高いけど…、挑戦してみるのもありかも!

本日は、スマホ依存の現状と対策についてご紹介しました。

皆様も、ぜひ実践してみてください。

💡 スマホ依存は、健康や生活に悪影響を及ぼす可能性がある

💡 自己分析、利用制限、デジタルデトックスなど、実践的な対策を講じましょう。

💡 SNS断ちも選択肢の一つ。バランスの取れたデジタルライフを目指しましょう。