SNSと若者のメンタルヘルス: デジタル社会の光と影?SNSの光と影: 若者とメンタルヘルスへの影響とは!!?

スマホ・SNSは子供たちの成長に不可欠。利用のメリットとリスク、依存症やメンタルヘルスの問題、デジタルリテラシー教育の重要性を解説。保護者と教育者の適切な関与と、子ども自身の自己管理能力育成が、健全な成長のカギ。

💡 SNSは自己表現や情報収集に役立つ一方で、依存やメンタルヘルスへの悪影響も指摘されています。

💡 デジタルネイティブの特性や、SNS利用における国内外の現状と対策について解説します。

💡 健全なSNS利用のために、自己コントロール力とデジタルリテラシーを育むことの重要性を示します。

SNSは私たちの生活に深く浸透し、若者たちの日常にも大きな影響を与えています。

まず、デジタルネイティブと呼ばれる世代の特性と、彼らのSNS利用状況から見ていきましょう。

デジタルネイティブたちの日常と課題

スマホ漬けの子どもたち!SNS利用の現状と課題とは?

低年齢化・長時間利用による問題が深刻化。

デジタルネイティブ世代は、幼い頃からインターネットとSNSに触れて育ち、情報収集能力や発信力に長けています。

彼らのSNS利用の実態について、詳しく見ていきましょう。

✅ デジタルネイティブとは、1980年代以降生まれで、デジタルメディアに親しんでいる世代を指し、情報発信、マルチタスク、イノベータ度、スピードといった特徴を持つ。

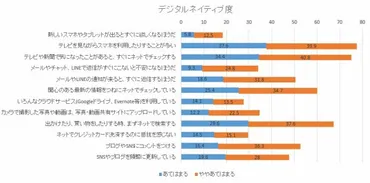

✅ デジタルネイティブ度を測定する調査が行われ、SNS利用頻度との有意な相関や、Facebookでの情報開示度との関連が示され、SNSを活発に利用するユーザー像が明らかになった。

✅ デジタルネイティブ度を測る尺度(α係数0.78)が作成され、新しいスマホやタブレットへの関心、ネットでの情報検索、SNSの利用状況などを評価項目としている。

さらに読む ⇒メディア・リサーチ出典/画像元: https://mediaresearch.blog.jp/archives/1893082.htmlSNSは情報収集やコミュニケーションのツールとして不可欠ですが、長時間利用による弊害も無視できません。

バランスの取れた利用が求められますね。

現代の子どもたちは、スマートフォンやタブレットの普及により、幼少期からインターネットとSNSに触れる環境で育っています。

日本の内閣府の調査によると、低年齢層のインターネット利用率は高く、小学生の約半数が日常的にインターネットを利用しています。

SNSは、LINEだけでなく、Instagram、Twitter、TikTokなど多様化しており、学習ツールとしても活用されていますが、その一方で、長時間利用による様々な問題も顕在化しています。

アメリカでは、13~17歳の青少年の95%がSNSを利用し、1日に平均3.5時間を費やしており、日本でも6~19歳で90%以上がSNSを利用しています。

SNSは今や情報インフラですね。SNSネイティブ世代は、情報へのアクセスが容易で羨ましいですが、情報の取捨選択能力も重要になってきますね。

SNSの光と影:ポジティブな影響とリスク

SNS、学びにプラス?マイナス?10代への影響とは?

メリットとデメリット、両方に注意が必要。

SNSは自己表現の場となり、多様な価値観に触れる機会を提供します。

しかし、同時にリスクも存在します。

SNSの光と影について考察します。

公開日:2023/07/21

✅ ソーシャルメディアは、自己表現、視野の拡大、デジタルリテラシーの向上、人間関係の維持、コミュニティへの参加など、10代の若者にとって肯定的な側面も持っています。

✅ 一方で、ソーシャルメディアは、注意散漫、中毒性、いじめ、身体的イメージへの不満、睡眠不足、不安や孤独感の増大など、10代の若者に悪影響を与える可能性もあります。

✅ 親は、ソーシャルメディアの良い面と悪い面を理解し、子供たちの利用を監督し、バランスの取れた使用を促すことが重要です。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://kidslox.com/ja/guide-to/social-media-for-teens/SNSは、良い面も悪い面も併せ持っていますね。

若者たちがSNSの恩恵を受けながら、リスクを回避できるように、親や周囲の大人がサポートすることが大切です。

SNSの利用は、学びの機会の拡大、コミュニケーションの活性化、自己表現の場の提供といったポジティブな影響もたらします。

多様な学習リソースへのアクセスや、遠隔地との交流、動画制作やイラスト投稿を通じた自己肯定感の向上などが期待できます。

しかし同時に、サイバーいじめ、自己肯定感の低下、依存症のリスクによる睡眠不足、学業への集中力低下、個人情報の漏洩、不適切なコンテンツへの接触といったネガティブな影響も無視できません。

特に、10代は脳の発達段階からSNSにのめり込みやすく、現実よりもSNSでの価値観を優先してしまうリスクがあります。

SNSは、新しいトレンドや情報に触れるのに最適!でも、キラキラした情報ばかり見てると、ちょっと疲れちゃうこともあるかも。

メンタルヘルスへの影響と依存症のリスク

SNS長時間利用、何がヤバい?子供のメンタルに深刻影響?

うつ、不安、学力低下、依存のリスク!

SNSの長時間利用は、メンタルヘルスに深刻な影響を与える可能性があります。

依存症のリスクについても、深く掘り下げていきましょう。

✅ 世界メンタルヘルスデーに際し、SNS利用が青少年のメンタルヘルスに与える影響が問題視され、Instagramなどのプラットフォームでは、非現実的な美の基準やネットいじめへの対策が進められています。

✅ SNS利用者は、不快なアカウントのフォローをやめ、利用時間を減らすなど、デジタルデトックスを心がけることが推奨され、ネットいじめの被害に遭った場合は、信頼できる大人に相談したり、SNSの報告機能やブロック機能を活用することが重要です。

✅ Facebook、Instagram、Twitterといったプラットフォームは、ネットいじめ対策のための機能を提供しており、利用者はプライバシー設定やフィルター設定を活用し、安全な利用環境を整えることができます。

さらに読む ⇒カスペルスキー公式ブログ出典/画像元: https://blog.kaspersky.co.jp/protecting-teens-mental-health-on-social-media/31962/メンタルヘルスへの影響は深刻ですね。

SNSとの適切な距離感を保ち、もし問題を感じたら、専門家や信頼できる人に相談することが重要です。

SNSの長時間利用は、うつや不安のリスクを高め、有害なコンテンツへの曝露、睡眠の質の低下、依存につながります。

アメリカの医務総監は、SNSが子どもや青少年のメンタルヘルスに与える影響を「緊急性の高い公衆衛生上の課題」と位置づけました。

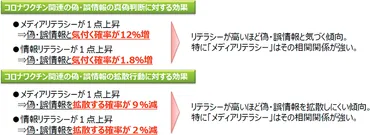

研究では、ソーシャルメディアの利用時間と流動性知能・結晶性知能のテスト結果の低下との関連性が見られました。

また、若者のソーシャルメディア利用とメンタルヘルスの問題の関連性も指摘されており、ドーパミンの放出による依存性や自己肯定感の低下など、心理的影響が懸念されています。

ソーシャルメディア中毒を未然に防ぐためには、子どもの画面利用時間とその影響を注視することが求められます。

SNSは仕事でも利用しますが、情報過多で疲れることもあります。SNSとの付き合い方を、もっと真剣に考えなければなりませんね。

国内外の状況と対策:規制とデジタルリテラシー

子どものSNS利用、何が問題?対策は?

年齢制限形骸化、精神的影響、デジタルリテラシー教育。

SNSの健全な利用を促進するために、国内外で様々な対策が講じられています。

規制とデジタルリテラシーについて見ていきましょう。

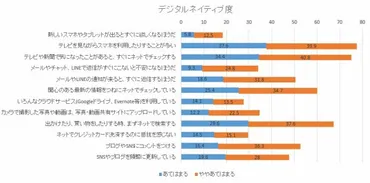

✅ SNS上の情報発信における倫理的な課題と、不確かな情報への対応について議論が交わされている。

✅ 企業や組織におけるSNS活用は、情報発信と炎上リスクへの対応、そして誤った情報に対する対策が重要である。

✅ エクセルを活用したSNSにおける情報発信のガイドラインや、情報リテラシー向上のための取り組みが示されている。

さらに読む ⇒デジタルリテラシー出典/画像元: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd123300.htmlSNS利用に関する問題は、日本だけでなく世界的な課題ですね。

デジタルリテラシー教育の重要性を改めて感じます。

イギリスのメディア規制当局の調査では、保護者の多くが子どもがSNSアカウントを持っていると回答しており、SNSの年齢制限が形骸化している現状が示唆されています。

海外では、スマホ利用の増加と精神疾患や自殺者の増加に関連性があるとする研究結果やデータが報告されていますが、日本では、スマホ利用と精神疾患・自殺を直接結びつけるデータは今のところありません。

しかし、厚生労働省のデータからは、スマホ普及と気分障害患者の増加にある程度の関連性が示唆されています。

対策としては、利用時間制限、通知設定の見直し、画面から離れる時間を作る、専門家への相談、そして自然に触れる活動などが提案されています。

また、デジタルリテラシー教育も重要であり、インターネットの使い方、信頼できる情報の見分け方、SNS上での自己防衛スキル、リスク意識の育成が求められます。

親や教師は、利用時間や内容の管理、オープンなコミュニケーション、対話を通じて子どもたちをサポートする必要があります。

米国の医務総監は、SNSをより安全なものにするために、政策立案者、テクノロジー企業、研究者、家族、子ども自身が取るべき行動を提示し、安全基準の強化やデジタルリテラシーの支援などを勧告しています。

SNSの年齢制限が形骸化しているのは問題ですね。デジタルリテラシー教育は、もっと積極的に行うべきだと思います。

未来への展望:健全な利用と自己コントロール

子供のネット利用、何が大切?自己管理と教育?

自己管理と、年齢に応じた教育が重要。

SNSを健全に利用するためには、自己コントロール力とデジタルリテラシーが不可欠です。

未来への展望について考えていきましょう。

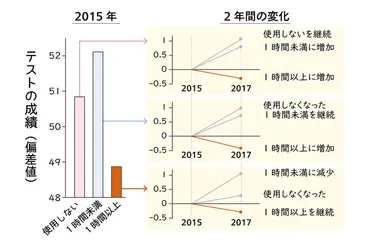

✅ 子どものスマホ利用時間が学力に影響を与えること、特に利用時間が長いほど成績が低くなるという研究結果が示されている。

✅ スマホの利用時間を減らすために、家庭内でルールを設け、親もそれを守るという方法が効果的である。

✅ 東北大学助教の榊󠄀浩平先生は、脳科学的な教育法を研究しており、子どものスマホ利用に関する研究も行っている。

さらに読む ⇒講談社コクリコ|講談社出典/画像元: https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/5lJO3デジタルリテラシー教育は、子どもたちがSNSのメリットを享受しつつ、リスクから身を守るために重要ですね。

家庭でのルール作りも大切です。

インターネット・SNSは子どもたちの生活に不可欠であり続けるため、親や教育者の適切な関与と、子ども自身のデジタルリテラシー向上が重要です。

オーベン博士は、ソーシャルメディアの影響はコンテンツの内容、オンラインでの交流、自己表現などによって異なるとし、利用目的によって影響が大きく異なると述べています。

また、年齢に応じた適切な利用管理の重要性を指摘し、子どもが小さいうちは厳重な管理が必要だが、成長に合わせて自由度を調整することが重要だとしています。

自己コントロール力の育成と、学びや創造性の向上に繋がる活用のための教育が求められます。

文部科学省の調査では、スマホ利用時間の長い高校生ほど睡眠時間が短く、授業中の眠気を感じやすい傾向があることが示されています。

健康的な生活習慣を促し、オンラインとオフラインのバランスを保つことが、子どもたちの健全な成長のために不可欠です。

SNSは、使いようによっては、すごく楽しいし、勉強にもなる!でも、時間を忘れて没頭しすぎないように、自分をコントロールしなきゃね。

本日の記事では、SNSと若者のメンタルヘルスについて、様々な視点から解説しました。

健全なSNS利用のために、今後も情報収集を続けていきたいと思います。

💡 SNSは若者の情報収集やコミュニケーションに役立つ一方、メンタルヘルスへの影響も懸念されています。

💡 デジタルリテラシー教育と自己コントロール力の育成が、健全なSNS利用には不可欠です。

💡 SNSの光と影を理解し、バランスの取れた利用を心がけることが重要です。