AIと著作権の最新事情!森川ジョージ氏も語る、生成AIの倫理的課題とは?AI利用の光と影…!!

AIの倫理的課題、著作権問題、そして今後のAI社会について、森川ジョージ氏と反AI派の意見が激突! AIの可能性とリスク、その本質を見抜くための議論が今、始まる。

💡 生成AIの利用は、著作権侵害のリスクを伴う可能性がある。

💡 AIの倫理的な利用について、議論が活発化している。

💡 AIの安全な活用に向けた取り組みが進められている。

では、生成AIの利用における倫理的な課題について、詳しく見ていきましょう。

AIに対する反対意見と森川ジョージ氏の反応

森川ジョージ氏はAIについてどう考えている?

使い方次第で肯定的

AIの急速な普及は、私たちの社会に大きな変化をもたらしています。

公開日:2024/02/29

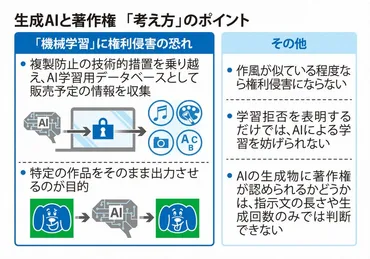

✅ 生成AIの急速な普及に伴い、文化審議会小委員会は、AIの機械学習における著作権者の許諾は不要とする考え方を維持しつつ、権利侵害の具体例を示すことで、AIの利用におけるバランスを図ることを提案しました。

✅ 生成AIを用いた作品公開や営利利用は、著作権侵害のリスクや社会的責任を伴う可能性があるため、著作権法に基づく類似性と依拠性を理解した上で利用することが重要です。

✅ AIを使った創作においても、従来の著作権法に基づき、既存作品との類似性と依拠性を判断することが重要であり、法の理解不足による権利侵害トラブルを防ぐ必要があります。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240229/k00/00m/040/271000c森川ジョージ氏のツイートは、AIに対する議論をさらに深めるきっかけとなりました。

森川ジョージ氏はAIに対する反対意見に対し、具体的な反対理由を感情的にならずに教えてほしいとツイートし、議論が巻き起こりました。

氏はAIの可能性を否定するのではなく、使い方と使う人の問題だと主張しました。

反論では、AIの著作物無断学習や透明化の不足、権利侵害、不適切な利用、クリエイターへの影響などが挙げられ、多くの反AI側はAI技術そのものへの反対ではなく、現状におけるAIの開発・利用の倫理的な問題点に対する懸念を表明していることがわかります。

森川氏はAIに対して肯定的な立場を示しつつも、反AI側からの具体的な意見に耳を傾け、議論を深める姿勢を示しています。

森川ジョージさんの発言は、AIに対する世間の関心を高める一因になったと思います。

AIに対する賛否両論と議論の焦点

AI利用はクリエイターにどんな影響を与える?

著作権侵害や意欲低下が懸念される

生成AI技術は、クリエイティブな分野で大きな可能性を秘めている一方、倫理的な問題も孕んでいます。

✅ AIイラストレーター「mimic」が、イラストレーターから著作権侵害や倫理的な問題点を指摘され、炎上しサービスを停止した。

✅ mimicは、ユーザーがアップロードしたイラストデータを使ってAIが学習し、新たなイラストを生成するサービスだったが、学習データとなるイラストの著作権や利用規約に関する明確な説明が不足していた。

✅ この炎上は、AI技術の発展に伴い、著作権や倫理的な問題が複雑化する現状を浮き彫りにし、AI技術と人間のクリエイターの関係について改めて考えるきっかけとなった。

さらに読む ⇒KAI-YOU Premium出典/画像元: https://premium.kai-you.net/article/574AIイラストレーターの炎上は、AI技術の利用における倫理的な問題点を改めて認識させる出来事でした。

反AI側の意見は、AIの利用によって著作権侵害やクリエイターの創作意欲の低下、AI生成物の偽装による混乱などが懸念されています。

また、AIモデルの仕組みや著作権の解釈についての誤解から、AIに対する過剰な反応や非難が見られることも指摘されています。

一方、AI肯定派は、AIはツールであり使い方次第で問題なく利用できること、著作権法上の問題点や誤解を指摘し、AIに対する冷静な議論を求めています。

また、AIの開発や利用においては、データ所有者への対価や合意、仕様データの公開などの透明性と倫理的な配慮が重要であると提言されています。

mimicの炎上は、AI技術の倫理的な問題だけでなく、著作権に関する知識不足も浮き彫りにしたと思います。

AIに対する誤解と不安

AI利用の倫理的課題、どう考えてますか?

冷静な議論が不可欠です

生成AIの利用は、著作権法の解釈が難しい部分も存在します。

公開日:2023/04/28

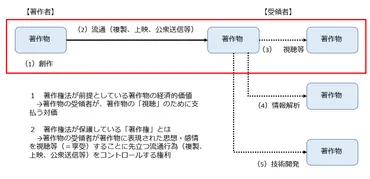

✅ 生成AIの発展は、日本著作権法30条の4の見直しを求める声が出ていますが、30条の4はAIによる学習段階の著作物の利用を適法化するものであり、AI創作物による著作権侵害を適法化するものではありません。

✅ AI創作物による著作権侵害は、学習用データと同一・類似の生成物が出力された場合、著作権侵害の要件である「類似性」「依拠性」があるかどうかの問題であり、30条の4は関係しません。

✅ 生成AIにおける学習と利用(生成)を区別して議論することが重要であり、2018年の30条の4制定段階でも、AI創作物による著作権侵害は十分想定されており、AI創作物に法的保護は及ばない、あるいは一部のみが保護されるという仮定のもと、著作権を有する人間がAI創作物の提供者に対し、著作権侵害で訴えていくケースがより一般的に生じると考えられています。

さらに読む ⇒知的財産・IT・人工知能(AI)・ウェブビジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】出典/画像元: https://storialaw.jp/blog/9373AI創作物による著作権侵害は、生成された作品と学習データとの類似性や依拠性を判断する必要があるため、慎重な議論が必要です。

この会話を通して、AIの利用に関する倫理的な問題点や著作権問題に対する認識の不足、そして冷静な議論の重要性が浮かび上がっています。

反AI派は、AIが人間の仕事を奪ったり、プライバシーを侵害したりするといった懸念から、AIの開発や利用に反対する人々です。

しかし、中にはAIの便利さを享受しながら、特定の機能には反対するなど、ダブスタな主張をする人もいます。

これは、AIに対する漠然とした不安や恐怖心から、AIのメリットを無視した結果と考えられます。

生成AIの著作権問題については、法律の専門家による解説が必要だと感じます。

AIの安全な活用に向けた取り組み

AIを安全に利用するには何が必要?

ルール作りと理解が重要

AIの倫理的な利用は、世界共通の課題です。

公開日:2024/05/28

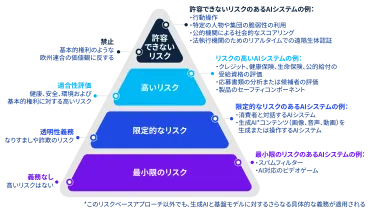

✅ EUは、AI規制法によってAIの倫理的な利用を促進し、個人データの保護を強化することを目指しています。

✅ AI規制法は、AIシステムをリスクレベル別に分類し、リスクの高いシステムに対しては厳しい規制を課す一方、リスクの低いシステムに対しては柔軟な対応を取っています。

✅ AI規制法は、EU内外の企業に影響を与え、AIシステムの開発・利用に関する新たな義務を課します。そのため、企業はAI規制法に準拠するために必要な対策を講じる必要があります。

さらに読む ⇒KPMG International出典/画像元: https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2024/05/eu-ai-act.htmlEUのAI規制法は、AIの倫理的な利用を進めるための重要な一歩です。

AIを安全に活用するためには、AIの開発や利用に関するルール作りが不可欠です。

AIの倫理的な開発、適切な規制の導入、そして個人がAIについて理解を深めることで、AIの恩恵を最大限受けながらリスクを最小限に抑えることができます。

AI規制法は、AIの利用を促進するために必要な枠組みだと思います。

AIは、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めていますが、倫理的な問題点も存在します。

💡 AIの利用は、著作権侵害のリスクを伴う可能性がある。

💡 AIの開発や利用においては、倫理的な問題点に対する認識と議論が必要である。

💡 AIを安全に活用するためには、適切な規制とルール作りが不可欠である。