ネット上の誹謗中傷:深刻化する問題とその対策は?ネット上の誹謗中傷とは!?

ネット上の誹謗中傷、あなたは大丈夫? 20代の3割が被害経験あり! 弁護士に相談して、名誉回復&安心を手に入れよう!

💡 ネット上の誹謗中傷の実態について解説します。

💡 誹謗中傷が招く法的責任について解説します。

💡 誹謗中傷に対処するための方法と弁護士への相談について解説します。

それでは、最初の章に移ります。

ネット上の誹謗中傷:深刻化する問題

ネットでの誹謗中傷、どれくらいの人が経験してる?

約17.5%が被害経験あり

ネット上の誹謗中傷は、近年、増加傾向にあるとのことですが、実際にどのような問題があるのでしょうか。

公開日:2023/09/20

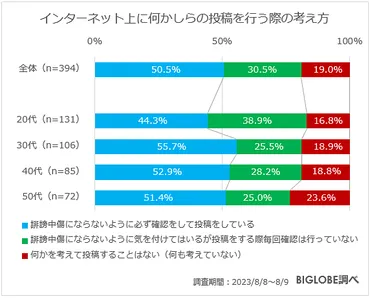

✅ 今回の調査では、インターネット上の誹謗中傷について、書き込まれた経験がある人は10.9%、書き込んだ経験がある人は6.3%という結果が出ています。特に書き込んだ経験は20代で高く、若い世代ほど投稿経験が多く、誹謗中傷・悪質コメントを書いた経験もあることがわかりました。

✅ 投稿を行う際の考え方については、50.5%の人が誹謗中傷にならないように確認してから投稿しているものの、残りのほぼ半数は必ず確認しているわけではないことも明らかになりました。これは、若い世代ほど注意を払っている一方で、年齢を重ねるにつれて、何も考えずに投稿してしまう人が増える傾向があることを示唆しています。

✅ 最後に、侮辱罪の厳罰化やインターネット上での誹謗中傷に関する条例の制定について、8割以上の人が厳罰化を望んでいるという結果が出ました。これは、誹謗中傷に対する社会的な関心の高さを示しており、法的対策の必要性が強く求められていることを示しています。

さらに読む ⇒Web担当者Forum出典/画像元: https://webtan.impress.co.jp/n/2023/09/20/45634誹謗中傷は、個人の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与えるだけでなく、社会全体の信頼関係を損なう可能性もあります。

インターネット上の誹謗中傷は深刻な問題であり、多くの人が被害を受けています。

BIGLOBEの調査によると、SNS利用者の約17.5%が誹謗中傷の被害を受けた経験があり、特に20代ではその割合が3割弱に達しています。

一方で、7%の人が他人を誹謗中傷した経験があり、その理由は「対象が嫌いで我慢ならないから」というものが多く挙げられています。

誹謗中傷は、事実ではないことを根拠に悪口を言いふらす行為と定義され、口頭だけでなくインターネット上でも問題となります。

誹謗中傷と批判の境界線は曖昧であり、内容や口調によっては批判が誹謗中傷とみなされる場合もあるため、注意が必要です。

なるほど、書き込んだ経験は若い世代が多いんですね。SNSでの誹謗中傷は、拡散速度が速いので、被害が大きくなりやすいですよね。

誹謗中傷が招く法的責任

ネットでの誹謗中傷はどんな罪になる可能性がある?

名誉毀損罪や侮辱罪

誹謗中傷は、法的責任を問われる場合もあるんですね。

✅ この記事は、企業がインターネット上での誹謗中傷に遭った場合の対応策について、名誉毀損の定義・要件、侮辱罪との違い、刑事責任、損害賠償について解説しています。

✅ 特に、名誉毀損の要件として「事実の摘示」と「公然性」を詳しく説明し、SNSなどでの書き込みが名誉毀損に該当する可能性について解説しています。

✅ また、名誉毀損と類似する罪である侮辱罪との違い、刑事責任における告訴の必要性、民事上の損害賠償請求についても触れられています。

さらに読む ⇒株式会社エフェクチュアル - Effectual Inc.出典/画像元: https://effectual.co.jp/sorila/blog/harmful-rumours-defamation/名誉毀損罪や侮辱罪などの罪に問われる可能性があるということですね。

誹謗中傷は、個人の社会的評価を著しく低下させる可能性があり、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。

事実無根の書き込みや容姿をけなす書き込み、人格否定など、社会的評価を下げる可能性のある書き込みは、特に注意が必要です。

さらに、悪質な口コミやレビューが、名誉毀損や侮辱に該当するケースもあると指摘されています。

例えば、特定の個人を名指しで、事実と異なる内容の書き込みをしたり、虚偽の情報を流したりすることで、その人物の信用や社会的評価を傷つける行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

また、容姿を侮辱する書き込みや、人格を否定する書き込みなども、侮辱罪に該当する可能性があります。

確かに、SNSなどで誹謗中傷の書き込みを見かけることはあります。注意しないと、自分も加害者になってしまう可能性がありますね。

弁護士相談:誹謗中傷対策の第一歩

誹謗中傷に遭ったら、どうすればいい?

弁護士に相談!

弁護士に相談することで、適切な法的措置を検討できるんですね。

✅ この記事は、名誉毀損罪と侮辱罪の違い、刑事告訴の必要性、および刑事告訴における注意点について解説しています。

✅ 名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無と法定刑の違いです。名誉毀損罪は、具体的な事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させることで成立し、侮辱罪は、具体的な事実を摘示せずに、公然と人を侮辱することで成立します。

✅ 刑事告訴は、親告罪であるため、告訴権者による告訴がなければ、検察官が起訴できません。また、告訴期間や公訴時効などの制限があり、インターネット上の誹謗中傷の場合、警察が告訴受理に難色を示す場合もあるため、注意が必要です。

さらに読む ⇒弁護士法人かける法律事務所出典/画像元: https://www.kakeru-law.jp/lawblog/4361/名誉毀損と侮辱の違いや刑事告訴の必要性など、専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談するのは良い方法だと思います。

誹謗中傷に遭った場合、弁護士に相談することで、適切な法的措置を検討することができます。

弁護士は、誹謗中傷が名誉毀損罪や侮辱罪に該当するかどうか、発信者情報の開示請求や損害賠償請求など、どのような法的措置が有効なのか、具体的なアドバイスを提供してくれます。

弁護士への相談は、被害者が安心して対応できるよう、法的知識や手続きをサポートする重要な役割を果たします。

誹謗中傷に遭った際は、弁護士に相談するのが良いんですね。

誹謗中傷への対応:記録、相談、削除、通報

誹謗中傷被害に遭ったら、最初に何をすべき?

証拠保存が重要です

誹謗中傷への対応は、様々な方法があるんですね。

公開日:2024/06/03

✅ ネット上の誹謗中傷に対処するための方法として、削除依頼、発信者特定による損害賠償請求、刑事告訴の3つの選択肢がある。

✅ 削除依頼は、サイト管理者やSNS管理会社に対して行い、自身で行うか弁護士に依頼する必要がある。弁護士に依頼することで、サイトやSNSの特性に合わせた適切な対応が可能となる。

✅ 発信者特定による損害賠償請求は、執拗な誹謗中傷に対して有効な手段だが、早期に手続きを進める必要がある。接続情報や契約者情報を開示してもらうには、コンテンツプロバイダやインターネットプロバイダに開示請求を行う必要がある。

さらに読む ⇒アトム法律事務所弁護士法人グループ公式サイト出典/画像元: https://atomfirm.com/sakujo/38566証拠となる書き込みを保存しておくことは重要ですね。

誹謗中傷の被害に遭った場合は、まず、証拠となる書き込みを保存することが重要です。

書き込みを記録する際は、サイト名、URL、書き込み日時、内容などを記録しておきましょう。

相談窓口としては、違法・有害情報相談センター、人権相談、誹謗中傷ホットラインなどが利用できます。

書き込みの削除を希望する場合は、掲示板管理者への削除依頼、プロバイダへの削除依頼、プロバイダ責任制限法に基づく削除請求などを検討できます。

相手方の処罰を望む場合は、警察への通報・相談も必要となります。

削除依頼や発信者特定による損害賠償請求など、弁護士に依頼することで、適切な対応ができるんですね。

誹謗中傷防止:意識改革と適切な対応

誹謗中傷を防ぐために最も重要なことは?

個人情報の公開を控えること

誹謗中傷防止は、意識改革が重要ですね。

✅ この記事は、ネット上の誹謗中傷対策を弁護士に依頼すべきケース、おすすめの弁護士法人、弁護士に依頼するメリット・デメリット、弁護士選定ポイントなどを解説しています。

✅ 具体的には、誹謗中傷投稿の削除請求、投稿者の特定、損害賠償請求・刑事告訴の3つのケースについて、弁護士に依頼すべき理由と具体的な流れを説明しています。

✅ また、誹謗中傷対策が可能な弁護士法人3選や、弁護士選定ポイント、弁護士に依頼するメリット・デメリットなども紹介しており、誹謗中傷被害に遭った際に弁護士に相談すべきか、どのように弁護士を選べば良いのかを理解するのに役立ちます。

さらに読む ⇒株式会社BLITZ Marketing - ブリッツマーケティング出典/画像元: https://blitz-marketing.co.jp/column/10711/弁護士に相談することで、適切な法的措置を検討できるんですね。

誹謗中傷を防止するためには、個人情報の安易な公開を避けることが重要です。

SNSなどのインターネット上では、個人情報やプライバシーを保護する意識を持ち、慎重に情報発信を行うようにしましょう。

また、誹謗中傷に遭遇した場合は、冷静に対処し、感情的な反応は控えることが大切です。

必要に応じて、弁護士や警察などの専門機関に相談することで、適切な対応を取ることができます。

個人情報の安易な公開は、誹謗中傷のリスクを高めますね。

今回の記事では、ネット上の誹謗中傷について解説しました。

💡 ネット上の誹謗中傷は、深刻化する問題であり、法的責任を問われる可能性があります。

💡 誹謗中傷に対処するためには、証拠保存、相談窓口の活用、弁護士への相談などが有効です。

💡 誹謗中傷防止には、個人情報の保護意識を高め、誹謗中傷を防ぐための対策を講じることが重要です。