Meta社はファクトチェックを廃止した!?トランプ氏との関係改善は本当か?トランプ氏との関係改善とは!?

トランプ氏との関係改善か?Meta社がファクトチェックを廃止、言論の自由と虚偽情報の狭間で議論激化!

💡 Meta社が米国で提供するソーシャルメディアプラットフォームにおけるファクトチェックを廃止した。

💡 ファクトチェック廃止はトランプ氏との関係改善や右派からの批判が背景にあると見られている。

💡 ファクトチェック廃止による社会への影響や今後の課題などが議論されている。

それでは、Meta社のファクトチェック廃止に関する詳細について、詳しく見ていきましょう。

トランプ氏との関係改善

Meta社はトランプ氏との関係改善のために何をしたか?

投稿制限を撤廃した

Meta社のファクトチェック廃止は、トランプ氏との関係改善や右派からの批判が背景にあると見られており、今後の動向が注目されます。

公開日:2025/01/08

✅ 米メタ・プラットフォームズは、米国で提供する「フェイスブック」、「インスタグラム」、「スレッズ」のファクトチェックを廃止すると発表しました。これは、これまで検閲が行われているという批判を受けながらもファクトチェックを推進してきた同社にとって大きな方針転換となります。

✅ ザッカーバーグCEOは、ファクトチェックの誤りや検閲が多すぎる状況を指摘し、表現の自由という原点に立ち返る必要性を訴えました。また、ユーザーが投稿の正確性をフィードバックできる「コミュニティーノート」を導入し、自由度を高める方針を示しました。

✅ ファクトチェックの廃止は米国のみで、欧州連合など規制の厳しい地域では継続される予定です。ファクトチェック団体は今回の決定に衝撃を受け、メタの判断に懸念を示しています。一方、トランプ氏はザッカーバーグ氏が自身への脅威に対応したのではないかと推測しています。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/5TLTT2ATIVJMLHR5ZDKRZLYMUM-2025-01-07/トランプ氏の発言は、Meta社の決定に対する賛意を示しており、今後も同社の政策に影響を与え続ける可能性があります。

Meta社の決定は、トランプ氏との関係改善や右派からの批判を受けてのものと見られています。

トランプ氏は、Meta社の決定を称賛し、大きな進歩と発言しました。

また、Meta社は移民やジェンダーに関する投稿制限も撤廃し、プラットフォーム上に『悪いもの』が増える可能性を受け入れる姿勢を示しています。

この一連の動きは、トランプ氏との関係修復を図るザッカーバーグ氏の意向を反映していると考えられます。

なるほど、トランプ氏の圧力によってMeta社が政策変更したというのは興味深いですね。今後の言論統制や情報操作にどのような影響を与えるのか、注目していきたいと思います。

ファクトチェック団体への影響

ファクトチェック団体は今回の決定により何を懸念しているのか?

収益源喪失とジャーナリスト失業

ファクトチェック団体の収益源が失われる可能性というのは、大きな懸念ですね。

公開日:2025/01/08

✅ メタ・プラットフォームズは、Facebook、Instagram、Threadsにおける第三者によるファクトチェックプログラムを廃止することを発表しました。

✅ この決定により、政治的コンテンツやジェンダーなど、これまで制限されていたトピックに関する投稿がユーザーのフィードに戻ってくる可能性があります。

✅ メタは、ファクトチェックプログラムを廃止することで、ユーザーがより多くのトピックを自由に議論できるようになると主張しており、信頼性と安全性のチームをカリフォルニアからテキサスに移転することで、偏見を排除することを目指しています。

さらに読む ⇒WIRED.jp出典/画像元: https://wired.jp/article/meta-ditches-fact-checkers-in-favor-of-x-style-community-notes/Meta社は、ファクトチェックプログラムを廃止することで、ユーザーがより多くのトピックを自由に議論できるようになると主張していますが、誤情報や偏見が拡散する可能性も懸念されます。

今回の決定により、ファクトチェック団体は収益源を失い、優秀なジャーナリストが職を失う可能性があると懸念しています。

また、Meta社は、ファクトチェッカーとのパートナーシップ解消が世界的なエコシステムに影響を与えることを認識しているものの、ファクトチェッカーに対する義務は負っていないとされています。

ファクトチェック団体が収益源を失うのは、情報源の信頼性という面で大きな問題だと思います。今後、誰が真実性を担保していくのか、考えていかなければなりません。

社会への影響

Meta社の決定は日本にどんな影響を与えるの?

有害情報流入の懸念

社会への影響は、確かに懸念されますね。

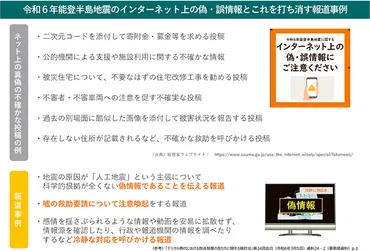

✅ この記事は、SNSを利用した誹謗中傷の現状と課題について、具体例を交えながら解説しています。

✅ 特に、Twitterにおける誹謗中傷の増加と、その対策として、IT企業や政府機関が取り組んでいる取り組みについて詳しく説明しています。

✅ また、誹謗中傷の被害を受けた際の対応方法や、予防策についても触れており、SNSを利用する際の注意点などを学ぶことができます。

さらに読む ⇒災害時における偽・誤情報への対応出典/画像元: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd122c00.html有害な情報が拡散される可能性は深刻な問題ですね。

特に、日本のような情報弱者が多い国では、より注意が必要だと思います。

Meta社の決定は、社会にとって大きなマイナスであるという指摘があります。

有害な情報がアメリカから日本に流入する可能性もあり、情報の真偽性や信頼性に対する懸念が浮上しています。

インターネットの情報は真偽が不明なものが多く、今回のMeta社の決定は、ネット上の情報への信頼性をさらに低下させる可能性があります。仕事でインターネットを使う上で重要なのは、情報の真偽性を自分で判断することです。

今後の課題

Metaの決定は、何をめぐる議論を巻き起こす?

言論の自由と情報管理

Meta社の決定は、言論の自由と情報の真偽性のバランスという難しい課題を提起しています。

公開日:2025/01/08

✅ 米メタは、フェイスブックとインスタグラムのファクトチェックを廃止し、代わりにユーザーによる正確性に関するコメントを委ねる「コミュニティノート」という仕組みを導入すると発表しました。

✅ この決定は、メタのマーク・ザッカーバーグCEOが、第三者のモデレーターが「政治的に偏りすぎている」と主張し、表現の自由を重視する考えに基づいています。

✅ 今回の変更は、トランプ次期大統領や共和党内の同調者たちがメタのファクトチェック・ポリシーを批判していたことに対する対応であり、オンライン上のヘイトスピーチに反対する活動家からは懸念の声が上がっています。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/articles/cgkxky4vvg3oコミュニティノートの導入により、ユーザーが積極的に情報検証に参加するようになることを期待していますが、偏見や誤情報が拡散するリスクも同時に存在します。

Meta社の決定は、言論の自由と情報の真偽性のバランスという難しい課題を提示しています。

今後、様々な議論を呼び、プラットフォーム上の情報の管理方法について新たな議論が巻き起こることが予想されます。

コミュニティノートはユーザーによる情報検証という点で画期的ですが、情報の真偽性を誰が担保するのか、大きな課題が残ります。今後、この仕組みがどのように運用されていくのか、注目していきたいと思います。

Meta社のファクトチェック廃止は、トランプ氏との関係改善や右派からの批判が背景にあると見られています。

今後の展開が注目されます。

💡 Meta社が米国で提供するソーシャルメディアプラットフォームにおけるファクトチェックを廃止した。

💡 ファクトチェック廃止による社会への影響や今後の課題などが議論されている。

💡 Meta社は、コミュニティノートという仕組みを導入することで、ユーザーによる情報検証を促進する方針を示している。